先進国に迫る人口構造変化の危機を、あらゆる統計が示している。2050年までに OECD (経済協力開発機構)に加盟する 全38カ国で高齢化が進行し、65歳以上が人口の21%以上を占める国が33カ国になる。

この傾向は重要な意味を持つ。労働力不足、イノベーションの停滞、生産性の低下、内需の縮小などのリスクである。高齢化、つまり実質的な人口減少は GDP成長への逆風となるだけではない。精神的・身体的健康、人間関係、働き手のエンゲージメントといった要素で構成される国民のウェルビーイング(心身の健康と幸福)にも深刻な影響を及ぼす。経済成長とウェルビーイングは負の連鎖を引き起こすおそれもあるが、相乗効果もある。前向きに考えれば、こうした構造を理解した国は繁栄の機会を捉え、成功への道筋を構築できる。

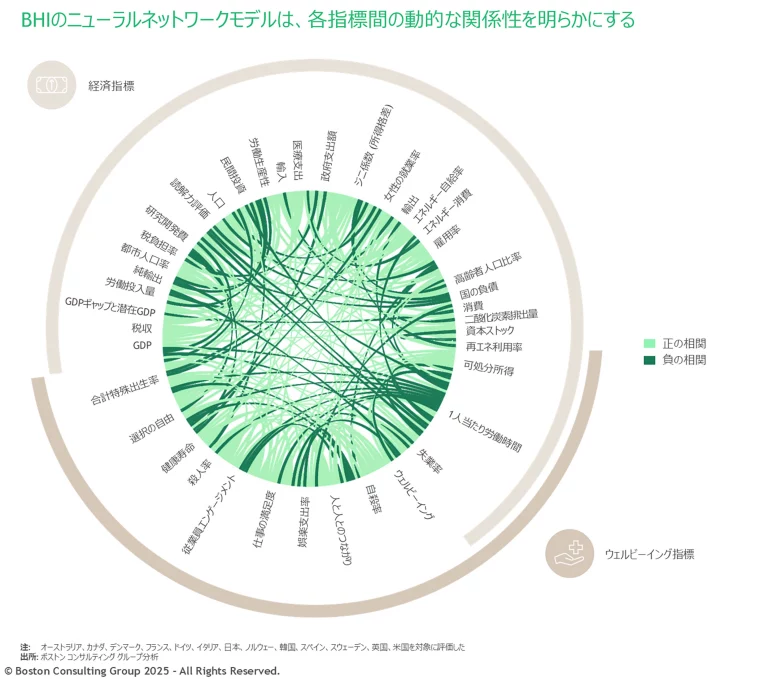

BCG ヘンダーソン研究所(BHI)は、経済成長とウェルビーイングの関連性を分析するひとつのアプローチとして、独自のニューラルネットワークモデル、“Flourishing Pathway” モデル (以下、BHIモデル)を開発した。過去20年の OECD13カ国

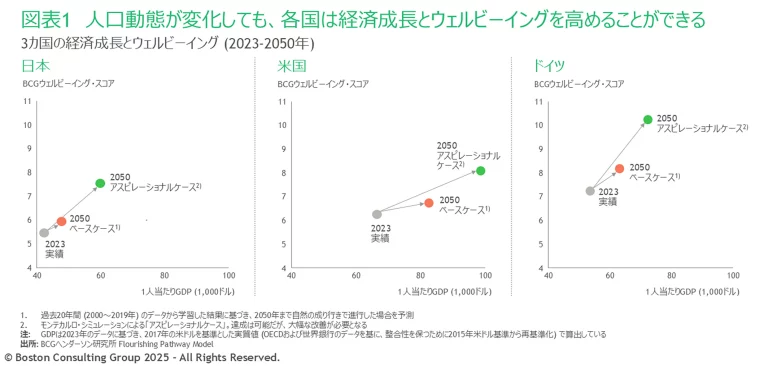

何より重要な発見は、「人口動態は運命ではない」、つまり将来を揺るぎなく決定づけるわけではないということだ。適切な打ち手を通じて、経済と人々の暮らしの双方が豊かに発展する未来を築くことは可能である。

OECD 諸国の中でも特に早期から高齢化に直面し、長年その課題と向き合ってきた日本を詳細に分析することで、さらなる示唆が抽出された。日本政府は近年、人口動態上の課題に対処するために包括的な戦略を策定し、具体的な施策を実行しており、アスピレーショナルケースに近づくことが期待される。しかし私たちの分析によると、日本、および日本と似た条件にある国々には、これまでの取り組みの流れをさらに前進させる余地があることも明らかになった。

BHIモデルは、未来を予言するものでも、特定の政策を推奨するものでもなく、各国の進路を転換しうるレバー(方策)を導出することを目的としている。何より重要な発見は、「人口動態は運命ではない」、つまり将来を揺るぎなく決定づけるわけではないということだ。適切な打ち手を通じて、経済と人々の暮らしの双方が豊かに発展する未来を築くことは可能である。さらに、民間企業が極めて重要な役割を担うことも明らかになった。企業によるアクションは、エンゲージメントの高い意欲的な人材の確保や生産性の抜本的な改革に資するのみならず、より活力ある豊かな社会の構築にも寄与するのである。

経済成長とウェルビーイングの複雑な関係

何十年もの間、経済成長は国の繁栄を測る主要な指標とされてきた。しかし近年は、国民のウェルビーイングの重要性がますます認識されるようになり、経済発展に加え、個人の幸福や生活の質にも重点が置かれるようになってきている。BHI モデル は、経済成長とウェルビーイング双方の要素を評価し、その間に存在するトレードオフと相乗効果を統合的に分析した(コラム「繁栄への道筋を可視化する BHI “Flourishing Pathway” モデル」を参照)。

繁栄への道筋を可視化する BHI “Flourishing Pathway” モデル

第2の要素は、ウェルビーイングの充足度である。これは、心身の健康状態、人と人とのつながり、仕事満足度などを包含した指標として表されている。ウェルビーイングには、固定された上限や下限はない。

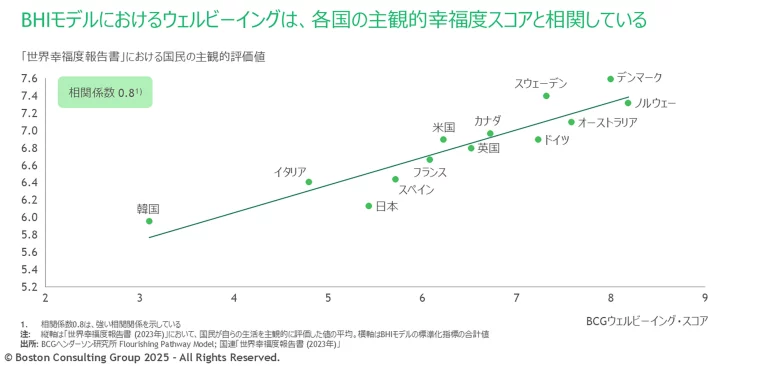

モデルによる各国のウェルビーイングスコアの比較では、ノルウェーが最も高く(スコア8.2)、韓国は最も低かった(スコア 3.1)。本モデルのウェルビーイング指標は、2023年版「世界幸福度報告書」などの他の主観的評価とも強い相関を示している(図表 「BHIモデルにおけるウェルビーイングは、各国の主観的幸福度スコアと相関している」)。

まず、定量的な関係性が既に確立されている指標については、それぞれ数式や関数を組み込んだ。たとえば、資本や労働などの経済的インプットと経済的アウトプットの関係を示すコブ=ダグラス型生産関数などがモデルに統合されている。

一方で、多くの要素間の関係は、それほど単純でも明確でもない。そのため、13カ国の2000年から2019年までのデータに基づき、機械学習を用いて各指標間の関係性を解析した。モデルでは13カ国全体における各要素間の関係性だけでなく、国単位の関係性も分析対象とした(図表「BHIのニューラルネットワークモデルは、各指標間の動的な関係性を明らかにする」 )。

モデルではこうした関係性に加え、いくつかの基礎的な指標(例:高齢化率)に関する外部予測を踏まえ、将来における各国の経済成長およびウェルビーイングの度合いを予測している。また、国ごとの外部環境に応じた補正も行った。たとえば、日本では、政府による中小企業のデジタル化やリモートワーク推進政策を前提とした調整を行っている。同時に、過去のデータを使ってモデルの予測精度を検証し、その結果に基づいてさらなる調整と改善を行っている。

どれほど高度なモデルであっても、不確実性を完全に排除することはできない。そのため、数千のシナリオを分析するモンテカルロ法を用いて、たとえば「需要側が予測よりも増加した場合、経済成長とウェルビーイングにどのような影響が出るか」といった疑問に答えられるようにしている。これにより、幅広い将来パターンを可視化できる。

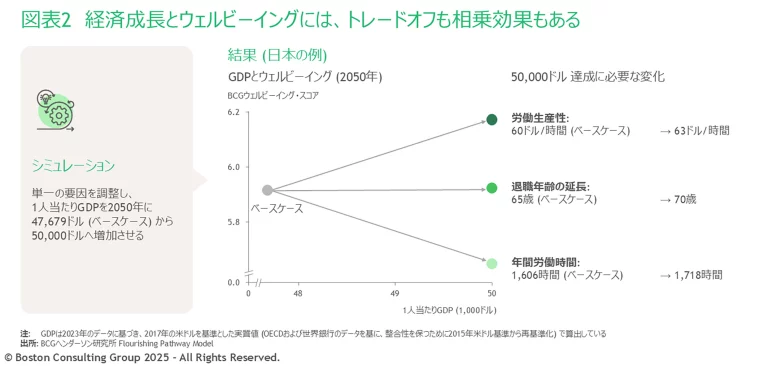

この複雑な力学を具体的に示すために、日本の年間1人当たり GDP を約48,000ドルから50,000ドルへ引き上げる場合のシナリオ分析を紹介する(図表2)。

第1に考えられる選択肢は、従業員1人当たりの年間労働時間を1,606時間から1,718時間へ増加させることだ。BHIモデルによれば、これにより1人当たり GDP は目標水準へ到達するが、一方で寿命や出生率に対する圧力がかかり、ウェルビーイングにマイナスの影響が及ぶ。出生率の低下は言うまでもなく、高齢化率をさらに高める要因になる。

第2の選択肢は、退職年齢を現在の65歳から70歳へ引き上げることである。この施策は、可処分所得の増加に伴う消費拡大を通じて、1人当たり GDP を押し上げる効果がある。一方で、ウェルビーイングへの影響はより複雑な結果となる。プラスの側面としては、高齢者の選択の自由度が高まり、自身の価値観に沿った支出の可能性が拡がることが挙げられる。引き続き社会に貢献する機会が確保されることも良い影響を与える。さらに、就労を希望していながらも、定年制度や高齢者に配慮した職場設計の不備により働き続けられなかった人々の就業継続が促進され、従業員エンゲージメントも向上すると期待できる。しかしながら、こうした利点は、早期退職を望む人々への心理的・経済的影響、労働力の供給過剰に伴う失業率の上昇、そして高齢就労者の自由時間減少に起因するレジャー支出割合の縮小といった負の影響によって相殺されうる。よって、ウェルビーイングの全体的な水準は本質的には変わらない結果となった。

第3の選択肢は、イノベーションやデジタルテクノロジー、AI、ロボティクスによって生産性を向上させることだ。これは1人当たり GDP とウェルビーイングの双方にプラスの効果を及ぼす。なぜなら、生産性と従業員エンゲージメントとの間には好循環が存在するためだ。つまり、生産性が高ければ達成感と報酬も高まり、それが従業員エンゲージメントに寄与し、さらなる生産性向上へとつながる。生産性の改善は経済成長を牽引するのみならず、可処分所得の増加と従業員エンゲージメントの改善を通じて、ウェルビーイングの向上にも資する結果となった。

イノベーションやデジタルテクノロジー、AI、ロボティクスによって生産性が向上すれば、1人当たり GDP とウェルビーイングの双方にプラスの効果が及ぶ。なぜなら、生産性と従業員エンゲージメントとの間には好循環が存在するためだ。

BHIモデルは、こうした複雑な因果関係を的確に捉え、経済成長とウェルビーイングの双方を高める施策につなげるものである。

日本の課題と機会

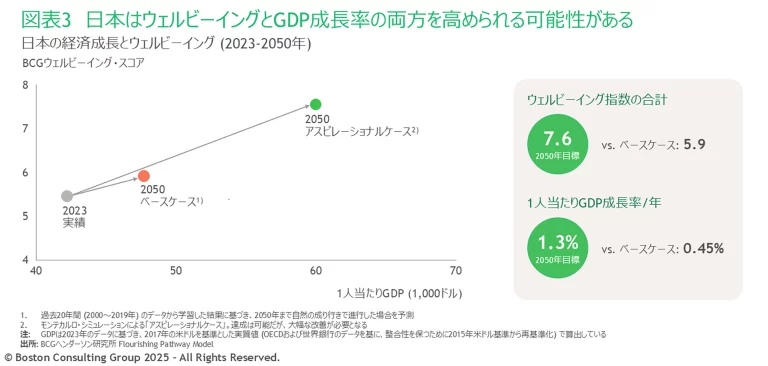

日本における高齢化は数十年にわたって進行しており、1990年代に入ってその深刻さが顕在化した。2007年、日本は世界で初めて65歳以上人口の割合が21%を超え、統計上「超高齢社会」に突入した。BHIモデルのベースケースでは、2023年から2050年にかけて、日本の1人当たり実質GDP 成長率は年平均0.45%にとどまる見通しとなる。また、国民生活の質を示すウェルビーイング指数についても、すでに先進国中で最も低い水準にある 5.4 から、2050年には5.9 とわずかに上昇するのみとなる。

経済成長

生産性や労働市場など供給側に目を向けると、労働生産性の年平均成長率は 0.3%にとどまる見通しであり、その制約となっているのは主に次の2点だ。まずは、就労者の高齢化である。女性の就業拡大や外国人材の増加にもかかわらず、日本の労働人口は急速に高齢化する。国連の予測では、65歳以上人口の割合は2023年の29%から、2050年には37%に上昇。労働力供給の絶対量が大幅に減少する見通しである。次に、資本ストックの伸び悩みだ。設備投資、研究開発(R&D)、その他有形・無形資産に相当する資本ストックは、年平均1.1%の伸びにとどまる見込みだ。特に中小企業において、AI・生成AI、ロボティクスなどの新興技術の導入が限定的であることが一因となっている。

一方、民間消費や政府支出など需要側を見ると、日本の総人口は2050年までに約2,000万人減少する見通しになっている。高齢化率は37%と先進国の中で最も高く、可処分所得は年平均成長率わずか 0.47%にとどまる見込みだ。主な要因は、生産性の停滞と賃金上昇の鈍化である。可処分所得の低成長は、経済需要の大部分を占める個人消費に対して下押し圧力となる。民間投資の伸びも弱く、年平均成長率はわずか 0.18%の見通しとなっている。

民間消費や政府支出など需要側を見ると、日本の総人口は2050年までに約2,000万人減少する見通しになっている。高齢化率は37%と先進国の中で最も高い。

ウェルビーイング

日本のウェルビーイングは、複数の要因により今後も緩やかな改善にとどまる見通しである。まず、仕事満足度(2023年時点で満足度48%)は現在、OECD13カ国中で第2位

さらに、若年層のウェルビーイングは高齢層を下回る傾向が顕著となっている。若年層は今後の社会保障制度に不安を抱いており、人口構成上、高齢層の有権者が大きな影響力を持つなか、日本の将来に対する自分たちの声が届きにくいと感じている。また、経済的格差の拡大がこうした世代間の分断を一層深めている。

日本のアスピレーショナルケース

アスピレーショナルケースでは、日本の1人当たり GDP 成長率を年平均1.3%まで倍増させることが可能になる。さらに、ウェルビーイング指数は 2.1 ポイント向上し、7.6 に到達しうる(図表3)。

BHIモデルによって、日本がより良い未来を歩むために重要な6つのレバーが特定された。

- 生産性の向上: R&Dへの投資、テクノロジーの導入(AI、自動化技術)、資本ストック、民間投資の拡大など。

- 国内消費の促進: 可処分所得を増加させるための施策など。

- グローバル市場での機会獲得: 純輸出の拡大を通じた国際市場への展開強化など。

- 従業員エンゲージメントの強化: リスキリングの推進や労働市場改革など。

- 人と人とのつながりの活性化: 社会的孤立の解消、文化振興やインフラ整備を通じた地域経済の活性化など。

- 家庭と高齢者への支援: 出生率低下に対応するための育児支援の拡充、高齢者の住まい・就労支援の強化など。

日本はこの数年の間に、人口動態上の課題に対応するため、以上6つのレバーをターゲットにした政策の導入・強化を加速させ、包括的なアプローチを構築し始めている(コラム「日本の政策ロードマップ」を参照)。

日本の政策ロードマップ

こうした政策は、特に次のような点で大きな効果が期待できる。

- イノベーションの促進: 日本は長年、基礎研究の資金不足、海外への科学人材流出、イノベーションを事業化する難しさといった課題に直面してきた。これに対応する形で、政府は2027年までに10兆円規模の大学基金と、同じく10兆円規模のスタートアップ育成計画を創設予定だ。これにより、ユニコーン企業(企業価値10億ドル以上の未上場企業)の育成と、官民連携によるイノベーション・エコシステムの強化を目指している。また、政府は、地域の資産と最先端のイノベーションを融合させることで、高付加価値産業の創出を通じた地方経済の活性化を図る取り組みも開始した。これらの施策は、BHIモデルで特定された最初のレバーである「生産性の向上」に資する。

- 優先分野への投資拡大: 日本が注力する分野として、デジタルテクノロジー、半導体、新興グリーンビジネスなどが挙げられ、これらへの投資強化により、生産性のさらなる向上が期待される。たとえば、政府は全国規模で高速デジタルインフラを整備し、デジタルテクノロジーを活用した地域経済の活性化を図る包括的な計画を策定している。また、中小企業に対しては、デジタルトランスフォーメーションや自動化を促進するための補助金・税制優遇措置も用意されている。さらに、かつて世界をリードしていた日本の半導体産業を再起させるべく、政府はTSMCをはじめとする半導体メーカーに対して1兆円を超える補助金を提供し、国内における製造拠点の確立を支援している。同時に、日本は脱炭素化を経済成長のエンジンに転換しようとしており、再生可能エネルギーの大規模プロジェクトや次世代送電網といったクリーンエネルギー基盤を整備するために、今後10年間で官民あわせて20兆円規模の投資を目指している。

- 就労者のリスキリング: 日本政府は、就労者がスキルの転換を図り、自律的にキャリアを構築しやすくなるよう、1兆円規模のリスキリング政策を導入した。この政策は、BHIモデルで特定された第4のレバーである「従業員エンゲージメントの強化」と一致しており、特にデジタル分野やグリーン分野へのリスキリングに重点を置きながら、就労者にスキル向上の明確な道筋を提示することを目的としている。政策には補助金の提供や、オンライン研修、企業連携プログラムなどが含まれ、最近では中高年層およびブルーカラーの就労者を対象とした特化型プログラムも展開されている。経済産業省や日本経済団体連合会(経団連)といった政府機関・業界団体も、リスキリングの時間を勤務時間内に確保するよう企業に促している。ヤマト運輸や日本航空などの企業では、体系化されたデジタルトランスフォーメーション研修を導入済みだ。

- 出生率低下のさらなる進行を防ぐ施策: 日本は2020年以降、家庭支援を大幅に拡充し、妊娠期から大学教育までをカバーする包括的な「全世代型」支援モデルへと移行してきた。この新たな支援モデルは、従来の単発かつ所得制限型の政策とは異なり、人生の各段階を通じて一貫した援助を提供するものである。具体的には、一時金としての出産給付金10万円や、就学前から大学までの無償または授業料補助を受けられる教育制度など、複数レベルの経済的支援が含まれる。日本の取り組みは、フランスやスウェーデンに近い方向で進化しつつある。フランスはすべての家庭を対象とした児童手当制度と多子世帯支援を拡充する政策を進めており、スウェーデンは母親の就業状況にかかわらず利用できる保育サービスを提供している。

これらの施策により、複数のレバーにわたってポジティブな波及効果が起こると期待できる。たとえば、「生産性の向上」や「従業員エンゲージメントの強化」に向けた取り組みは、可処分所得の増加につながり、ひいては「国内消費の促進」に寄与する可能性が高い。

ここで述べた施策の多くは2020年以降に導入されたものであり、いくつかは2024年以降に実施された。これらを総合的に見ると、日本をアスピレーショナルケースに近づけるものとして高く評価できる。

日本の潜在的な力をさらに引き出してアスピレーショナルケースを確実に達成するには、こうした施策を土台としつつ、追加的な改革を検討することが肝要になる。たとえば、以下のようなアクションが考えられるだろう。

- 業界再編を促進し、非効率部門からの撤退を支援する: 現在、日本企業の約85%は平均従業員数が約3.5人の「マイクロ企業」である。こうした企業は経営に投じられるリソースが限られているために、規模拡大やイノベーションの推進が難しい。産業の寡占具合を示す市場集中度(ハーフィンダール=ハーシュマン指数)は約1,500と低く、スケールメリットを生かした効率的な経営ができていないことが示唆されている

3 3 ハーフィンダール=ハーシュマン指数が1,500という水準は、高い集中状態を示す目安となる2,500(公正取引委員会「Empirically Investigating Structural Factors Facilitating Cartels: A Case of Japanese Manufacturing」2014年、p.6)や、生産性が最大になるとされる3,400(Simon Bruhn、Thomas Grebel「Allocative efficiency, plant dynamics and regional productivity: Evidence from Germany」2023年、 p.19)を大きく下回っている。 。また、全企業のうち約15.5%が「ゾンビ企業」に分類されている4 4 「ゾンビ企業」とは、本来であれば債務超過(利払いができない状態)により倒産がやむを得ない状況であるにもかかわらず、銀行の融資や政府支援などによって事業を継続している企業を指す。国際決済銀行(BIS)は、ゾンビ企業を「設立から10年以上経過し、3年連続で利息負担を営業利益で賄えない(利子負担比率が1未満)企業」と定義している。 。喫緊の課題である業界再編を促進するためには、財政的インセンティブの導入や、企業再生を迅速に進めるための現代的な倒産制度の整備が重要となる。このような施策は、政府がすでに実施している生産性向上策をさらに補強するものとなりうる。 - AI・デジタルツールの導入推進: テクノロジーの積極的な導入は、日本の生産性をさらに強化するだろう。BCGの調査によると、日本はAI、デジタル、その他テクノロジーの導入・活用の成熟度が世界最低水準に位置している。また、情報処理推進機構(IPA)によると、2023年時点で日本企業の約80%がAIソリューションを十分に実装できていない結果となっている。政府はテクノロジーの導入を推進するとともに、個人の能力が高められ、創造性が引き出される形で人間とAIが協働するための取り組みを進めているが、さらなる加速が求められる。特に、人間中心のテクノロジー導入モデルを教育現場や企業に組み込むことができれば、日本がデジタル・AI分野で飛躍的に進展する大きな足掛かりとなる。

- グローバル志向のスタートアップ育成: 新興企業を支援することで、日本はグローバル市場での機会を獲得する力を高められる。スタートアップはイノベーションと生産性向上の鍵を握る存在である。日本では新規事業支援については前進が見られるものの、スタートアップ・エコシステムは世界のリーダー国と比較するとまだ発展の余地がある。CB Insights によれば、2023年6月時点で日本にはユニコーン企業はわずか6社、GDP1兆ドル当たりの件数では1.4社にとどまり、米国(656社、GDP1兆ドル当たり24社)、中国(171社、10社)、英国(51社、15社)、ドイツ(29社、7社)に大きく後れを取っている。さらに、多くの新興企業は収益基盤や戦略が国内市場に偏重してしまっている。グローバル展開に向けたスタートアップの育成モデルとしては、シンガポール(14社、28社)やイスラエル(24社、47社)などの成功事例を参考にできる。たとえば、日本のインキュベーター(起業家支援)に海外市場への展開をサポートする機能を組み込み、海外インターンシップ、グローバル資本へのアクセス拡大、起業家教育の強化を図ることが考えられる。また、グローバル展開を志向するスタートアップを対象とした特区を設け、税制優遇措置や海外投資家との連携といった支援を提供することも有効だろう。

- 人材流動性の強化: 変化はしつつあるが、日本には終身雇用といった根強い労働慣行が存在しており、パートタイム従業員のキャリア形成の機会が限られていたり、雇用機会が首都圏に集中していたりなど、労働市場に構造的な偏りがある。そのため、多くの就労者は現状の職務や企業に特化したスキル開発や雇用の安定性を重視し、産業間や業種間の人材の移動が阻害されている。こうした状況を打開し、人材流動性の強化、ひいては従業員エンゲージメント向上を実現するためには、縮小産業と成長産業をつなぐ人材交流プログラムを創設し、業種横断的なインターンシップやジョブローテーションを実施することなどが考えられる。また、他国のリスキリング成功事例を取り入れることも有効な打ち手となりうる。フランスでは、個人の職業訓練のための資金が毎年積み立てられる「職業訓練個人口座(CPF)」の導入に加え、有給研修休暇、キャリアカウンセリングが提供されている。シンガポールでは、研修・教育費として25歳以上の就労者には500シンガポールドル、40歳以上には4,000シンガポールドルを追加で支給し、さらには中堅層向けの職業訓練プログラムも提供している。

人間中心のテクノロジー導入モデルを教育現場や企業に組み込むことができれば、日本がデジタル・AI分野で飛躍的に進展する大きな足掛かりとなる。

これらに加え、さらに踏み込んだ施策によって、人口動態の変化から受ける影響を一層緩和することも可能である。たとえば人材やエネルギー分野に関して、若年層人口が増加している国々とパートナーシップを築き、労働力と燃料資源の供給網をより強靭化することが挙げられる。また、高齢者が柔軟な形で意義を感じながら働き、力を発揮できる環境を整えることで、人々がより長い期間、高いやりがいをもって働き続けられる社会の実現につながるだろう。また、教育・テクノロジー・文化の各側面で取り組みが進めば、家庭のあり方が見直され、他者とのつながりに対する安心感も高まり、豊かな人間関係を育めるようになると期待される。さらには、イノベーションの力を活かして人口動態上の課題そのものを成長の原動力へと転換することも可能だ(コラム「高齢化に対応するイノベーションハブ」を参照)。

高齢化に対応するイノベーションハブ

イノベーションハブでは、学術研究、スタートアップ、既存の大企業、投資家、政府機関など、世界中のトップ人材を結集し、高齢化に関連するテクノロジーの研究・開発・事業化を推進する。この取り組みにより、専門医による遠隔診療を可能にする高度なテレメディスンプラットフォーム、遺伝情報やライフスタイルに基づく個別化医療、高齢者ケアを支える統合型ロボティクスおよびスマートホームシステムなど、強力なソリューションが生まれる可能性がある。こうした構想は、内閣府が主導する「ムーンショット型研究制度」によりすでに資金提供を受けている複数の取り組み、たとえばミトコンドリアやマイクロバイオームを標的とした先制的治療法、スマートホーム機器と遠隔医療を統合する東京大学のAI主導プロジェクト「病院を家庭に」などを基盤として発展させることができる。

一方の統合型高齢者ケアセンターでは、高齢者が新たなテクノロジーを試用し、そのフィードバックを提供できる。このリアルタイムなフィードバックは、技術設計や使いやすさの改善に活かされ、入居者・介護者・イノベーター間の協働を促進する。また、このモデルは、ライセンス提供型やサブスクリプション型のウェルネスサービスといった革新的なビジネスモデルの開発にもつながり、グローバルでの展開を見据えた拡張性のあるソリューションの構築を可能にする。

米国とドイツの事例

BHIモデルを活用して米国とドイツを評価した結果、両国の課題と今後の道筋はそれぞれ異なることが明らかとなった。高齢化という共通の課題に効果的に対応するためには、各国固有の状況に根ざした個別最適な解決策が不可欠である。

米国

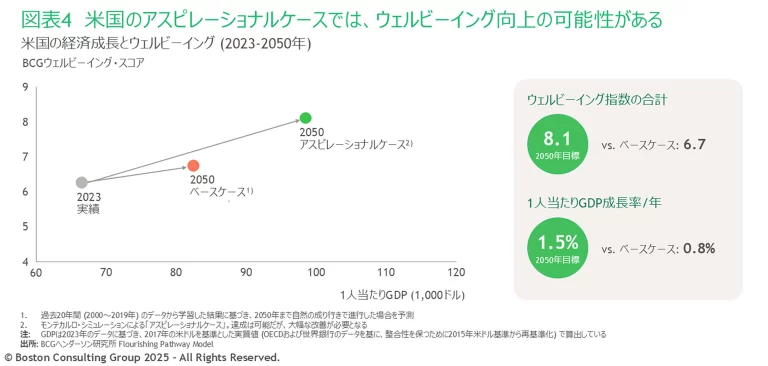

ベースケースでは、米国の1人当たり実質GDP 成長率は2050年まで年平均0.8%で推移すると予測されている。一方で、同期間のウェルビーイングの成長は、GDPに対し大幅に劣後する見込みである。

経済成長: 供給側では、教育水準の高さと研究開発への多大な投資を背景に、労働生産性が年平均0.6%で成長すると見込まれる。柔軟性の高い労働市場も生産性を高める要因となっている。また、65歳以上の人口割合はベースケースで17.7%から23.5%に上昇するものの、長期的な移民流入を前提とすれば、こうした傾向はある程度緩和されると予想できる。ただし、女性の就業率と従業員1人当たりの労働時間は今後横ばいで推移する見込みであり、生産性向上の制約となる可能性がある。

需要側では、個人消費が引き続き経済成長の主要な原動力となり、2050年にはGDPの67%を占めると見込まれる。しかしながら、所得格差を示すジニ係数は拡大を続けており、社会的格差を一層悪化させ、低所得層の可処分所得の向上は困難になる。

ウェルビーイング: 可処分所得は今後増加する見込みであるものの、多くの国民が医療、住宅、教育といった生活に不可欠なサービスへのアクセスに苦労することが想定される。通常、経済発展とともに上昇する傾向にある健康寿命は、米国では2010年代初頭以降低下しており、今後もその傾向が続くおそれがある。

通常、経済発展とともに上昇する傾向にある健康寿命は、米国では2010年代初頭以降低下しており、今後もその傾向が続くおそれがある。

この背景には、経済・社会的機会の不平等がある。たとえば、教育水準の低い層では薬物・アルコール関連の死亡率や自殺率が急増していることが研究で示されている

米国のアスピレーショナルケース: アスピレーショナルケースでは、米国は1人当たり GDP の成長率を年平均1.5%まで加速させ、ウェルビーイング指数を6.2から8.1へと引き上げられることが明らかになった(図表4)。

BHIモデルによって、米国がより良い未来を歩むために重要な5つのレバーが特定された。

- 生産性の向上: R&D投資の拡大など。

- 労働力の拡大: 女性および高齢者の就労促進など。

- 需要の強化: 可処分所得の増加、社会保障の拡充、輸出の強化、民間投資の活性化など。

- 生活基盤の改善: 健康寿命の延伸や、安全性を含めた生活環境全体の向上を図る施策など。

- 社会的・心理的充足感の向上: 生涯学習支援の強化、社会的つながりの構築や選択の自由を高める施策など。

ドイツ

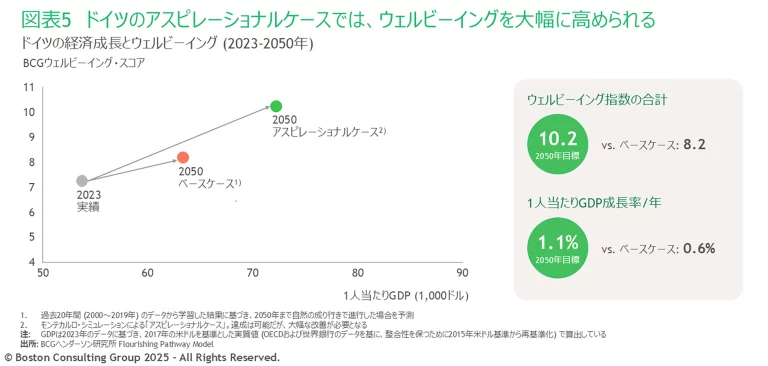

ベースケースでは、65歳以上人口の割合が2023年の約22.3%から2050年には30.5%へと上昇する見通しであり、日本と同じペースで高齢化が進行すると予測されている。1人当たり実質GDP の成長率は年平均でわずか0.6%、ウェルビーイングの向上も緩やかなペースにとどまる見込みである。

経済成長: 供給側では、出生率の低迷と高齢化の進行により、従業員1人当たりの労働時間が減少。その結果、移民の受け入れ拡大や女性・高齢者の就業率上昇を考慮しても、労働投入量は減少傾向にある。労働生産性は、高い教育水準と先端製造業への積極的な投資によって、年平均0.5%の成長が予測されているものの、デジタルテクノロジーの導入が遅れがちな中小企業への依存が、全体的な生産性の成長を抑制する可能性がある。

需要側では、 GDP に占める国内消費の割合が50%から46%へと低下する見込みであり、これは高齢化社会において内需を持続させることの難しさを示している。一方で、純輸出は引き続きドイツ経済を支え、2050年にはGDPの7%を占めると予測される。

ウェルビーイング: 健康寿命が2.1年延び、労働時間が短縮されることで、ウェルビーイングが向上する。

労働時間の変化は、女性・高齢者のパートタイム勤務の拡大、柔軟な勤務時間制度の導入、法的な労働者保護の整備によるものである。一方で、特に若年層において、従業員エンゲージメントと仕事満足度の低下に関するリスクが指摘されている。

ドイツのアスピレーショナルケース: アスピレーショナルケースでは、ドイツは1人当たり GDP の年平均成長率を1.1%に高め、ウェルビーイング指数を7.2から10.2へと引き上げられることが示された(図表5)。

BHIモデルによって、ドイツがより良い未来を歩むために重要な5つのレバーが特定された。

- 可処分所得の増加: 税率の引き下げなど。

- 民間投資の促進: 新規事業や成長産業への投資を促すためのインセンティブ提供など。

- 仕事満足度と従業員エンゲージメントの向上: 職場環境の改善を通じた精神的健康の促進など。

- 生活基盤の改善: 疾病予防に関する啓発や、バイオ医療分野でのイノベーションの推進、出産・育児支援制度の拡充といった取り組みを通じた、健康寿命や出生率の向上など。

- 社会的・心理的充足感の向上: 人と人とのつながりの活性化や交流の質・頻度の改善など。

日本、米国、ドイツのアスピレーショナルケースは、人口動態が大きく変化するなか、各国政府が最も注力すべき領域を特定するうえで示唆を提供するものだ。当然ながら、民間企業も大きく関わってくる。高齢化に伴う労働力不足や需要の減退といった潜在的な影響は、企業の業績に直接的な影響を及ぼすだろう。経営陣にとっては、自社が変化に適応し、持続的に成長できるよう対策を講じることが極めて重要となる(コラム「企業が高齢化時代に競争優位を構築するために」を参照)。

企業が高齢化時代に競争優位を構築するために

経営アジェンダに組み込む。企業は、世界的な人口高齢化を気候変動やAIと並ぶ重要なメガトレンドとして認識すべきである。今日、企業が気候変動やAIを戦略に組み込んでいるように、迫りくる人口構造の変化という要素も事業の中核に取り入れる必要がある。そのためには、部門横断チームを設置して人口動態の影響を評価し、その知見を製品・サービスポートフォリオ、要員計画、地域別成長戦略の見直しなどに活用することが求められる。

事業への影響を見極める。企業は、高齢化が自社にもたらす影響を次の2つの観点から評価する必要がある。第1に、従業員基盤(採用や定着など)の進化について、第2に、ターゲット顧客層の変化を含め、人口動態の変化が自社の事業に与える意味合いについて評価することである。

当然のことながら、高齢化は世界中で一様に進行しているわけではなく、その影響や政策立案者、社会の反応も国や地域によって異なる。そのため、企業は一律に対応するのではなく、地域やサプライチェーン、ビジネスエコシステムごとに分解(脱平均化)したアプローチで、自社に直接影響するリスクと機会を見極める必要がある。

新たな市場機会を創出する。高齢化は向かい風となる一方で、新たな市場機会も生み出す。高齢者のニーズに合わせた製品やサービスを開発する企業は、いわゆる「シルバーエコノミー」を通じて、売上成長の新たな原動力を得られる可能性がある。

たとえば、日用消費財大手のユニ・チャームは、ベビー用おむつの製造で培った技術を活かして大人用失禁対策製品を開発した。これまで見過ごされていた市場への参入に成功した好例である。企業は既存技術の転用にとどまらず、前述のような政策支援型のイノベーションハブといったプラットフォームを活用した高齢化に関連する新規ソリューションの共同開発を進めることもできる。

従業員のウェルビーイングにおける「新たな現実」を形成する。企業は、必要な人材を引き付け、維持するための新たな人材戦略を設計する好機を得ている。この取り組みは、次の3つの主な要素から成る。

- 従業員エンゲージメントの強化: 従業員のウェルビーイングとエンゲージメントを優先する職場環境を整備することには非常に大きな価値がある。長期的なキャリア継続を支援することで、労働力の減少を補い、年金制度などへの圧力を緩和することにもつながる。40代~50代の従業員に対しては、自己診断ツール、リスキリングの機会、新たな挑戦や満足度の高いキャリアの展開につながる副業への柔軟な対応など、キャリア後期のための支援策を提供できる。また、職務設計、明確な役割設定、適切な報酬制度、メンタープログラムなどを通じて、世代を超えた協働を強化することもできる。BCGの調査によると、従業員エンゲージメントが上位25%に位置する企業は、下位25%の企業と比較して、3年間の年平均TSR(株主総利回り)が最大で2倍に達している。

- AIおよびロボティクスによる業務革新: 企業は、AIおよびロボティクスへの戦略的かつ大胆な投資により、生産性を飛躍的に高め、業績向上につなげることができる。そのためには、従業員のエンゲージメントを優先しつつ、AIファーストの考え方で業務にAIを統合して再設計し、AIと人間の協働を中心に組織全体を再構築する必要がある。同時に、人間は、自身の努力が独自の価値を生む領域に集中すべきである。適切に導入されれば、自動化による単調な業務の削減により従業員の士気は向上し、より意味のある創造的な仕事に時間をさけるようになる。「人間とAIの協働」に習熟することで、世界で最も優れたAI活用企業へと飛躍することが可能である。

- 介護支援の強化: 企業は、従業員の介護負担が業務に及ぼす影響を軽減する役割を担える。たとえば、日本では700万人以上が高齢の親の介護を行っており、毎年10万人以上が介護のために離職している。総務省および経済産業省の試算によれば、2030年には日本で320万人が仕事のかたわら親の介護を行うことになり、それによる経済損失は9兆円に上るとされている。企業は、介護を担う従業員を支援するための柔軟な働き方や人事制度を設計し、政策立案者と協力して、国家レベルで課題に対応する新たな仕組みの構築に貢献できる。

政府が政策や社会制度において効果的な変革を進めるなかで、企業もまたその機会をとらえ、公共セクターと連携して新たな仕組みづくりに貢献すべきであろう。こうした官民の協働は、最終的により良い政策を生み出し、国とそこに生きる市民にとって繁栄の道を切り開くものとなる。

[1] モデルで評価対象となった13カ国は、オーストラリア、カナダ、デンマーク、フランス、ドイツ、イタリア、日本、ノルウェー、韓国、スペイン、スウェーデン、英国、米国。

[2] ランキングは、12カ国についてはオランダの人材サービス会社ランスタッドが実施する働き手の意識調査「ワークモニター」、韓国については国家統計指標データベース「Jigi Nuri」に基づいており、2019年から2023年の間で入手可能な最新年次のデータを使用している。

[3] ハーフィンダール=ハーシュマン指数が1,500という水準は、高い集中状態を示す目安となる2,500(公正取引委員会「Empirically Investigating Structural Factors Facilitating Cartels: A Case of Japanese Manufacturing」2014年、p.6)や、生産性が最大になるとされる3,400(Simon Bruhn、Thomas Grebel「Allocative efficiency, plant dynamics and regional productivity: Evidence from Germany」2023年、 p.19)を大きく下回っている。

[4] 「ゾンビ企業」とは、本来であれば債務超過(利払いができない状態)により倒産がやむを得ない状況であるにもかかわらず、銀行の融資や政府支援などによって事業を継続している企業を指す。国際決済銀行(BIS)は、ゾンビ企業を「設立から10年以上経過し、3年連続で利息負担を営業利益で賄えない(利子負担比率が1未満)企業」と定義している。

[5] https://ldi.upenn.edu/our-work/research-updates/health-inequity-in-the-united-states-a-primer/

Acknowledgments:

The authors thank the following BCG colleagues for their contributions to the research: Takashi Goto, Yuta Hino, Masatake Hirono, Sho Iizuka, Kentaro Ikeda, Ayuko Kobayashi, Kaiko Kuwamura, Daiki Miura, Ryo Murata, Takahiro Sudo, Kent Toshima, Mai Tsujikawa, Miaoqing Wang, Shuji Yamamura, and Yiyun Zhao. The authors would also like to thank Motoshige Itoh, professor emeritus at University of Tokyo, and Yoshinori Hiroi, professor emeritus at Kyoto University, for their input and guidance.

原典: Countries with Aging Populations Can Thrive. Here’s How.